Accueil | Agriculteur·rice je m’informe | Actions en faveur des pollinisateurs

Face au changement climatique, à l’appauvrissement et l’uniformisation des paysages, la disponibilité des ressources florales est un enjeu majeur pour assurer une bonne alimentation des colonies d’abeilles mellifères et autres pollinisateurs.

Le nectar et/ou le miellat qui sont sources d’énergie par les glucides qu’ils contiennent

Le pollen, unique source de protéine pour les abeilles est essentiel pour nourrir les larves

La disponibilité du nectar et du pollen doit s’envisager à la fois dans l’espace, avec une abondance et une diversité de fleurs et dans le temps avec des floraisons qui s’enchaînent pour garantir une alimentation tout au long de la saison.

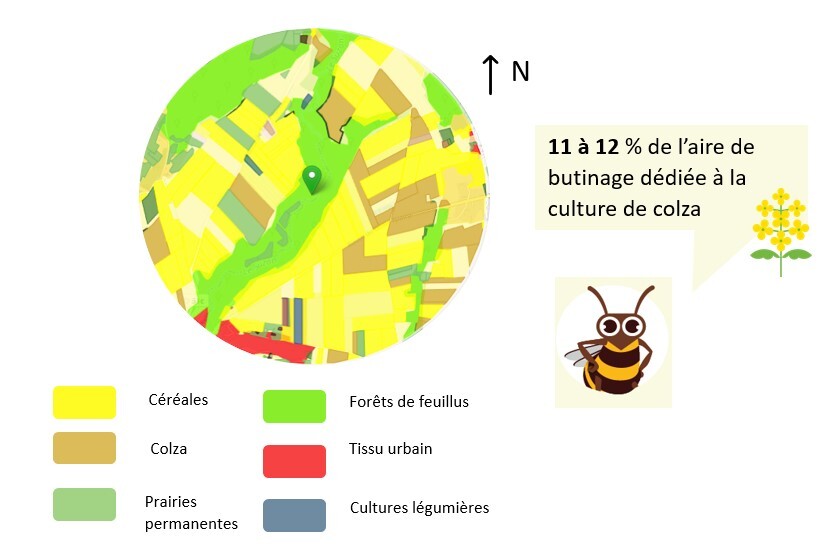

L’application BeeGIS « Bee Geographic Information System” développé par l’ITSAP permet en quelques clics de visualiser l’assolement autour de son rucher pour mieux appréhender l’environnement de butinage. Elle permet de connaître le pourcentage de présence d’une culture dans l’environnement de butinage, et même de comparer des environnements de butinage entre eux. De plus, récemment la donnée des surfaces en agriculture biologique est incluse dans le parcellaire de 2020.

C’est une application en libre accès, facile d’utilisation et à destination de tous les apiculteur·rices !

Accéder à Beegis

Données de l’occupation du sol en 2017 issues de l’outil cartographique BeeGIS (ITSAP)

Rayon de l’aire de butinage : 1 500 mètres représentent environ 3000 ha

L’alimentation des abeilles (pollen, nectar et l’eau environnante) et les abeilles elles-mêmes peuvent être exposées aux molécules épandues lors du butinage.

Afin de limiter au maximum l’exposition des butineuses aux résidus de pesticides et proposer une nourriture de qualité aux colonies d’abeilles, il est impératif de :

Un Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l’Abeille mellifère (OMAA) a été mis en place en 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son objectif est de répondre aux attentes des apiculteurs et apicultrices en cas d’affaiblissement, de troubles ou mortalités :

Un outil d’alerte, d’analyse et de synthèse des événements d’affaiblissement et/ou de mortalités des abeilles pour les pouvoirs publics.

Un dispositif d’aide à la compréhension des affaiblissements et des mortalités, tant à l’échelle individuelle que collective.

Cet observatoire permet de simplifier la procédure de déclaration et d’apporter une réponse aux apiculteur·rices lorsque des événements de santé, qu’ils soient d’ordre pathologique et / ou toxicologique, sont observés dans les ruchers. Tout au long de l’année, un·e vétérinaire réceptionne les déclarations pour l’OMAA et peut déclencher une visite du rucher.

Dans le cas de suspicion d’intoxication, une enquête environnementale est menée par le Service Régional de l’Alimentation (DRAAF) dans le voisinage auprès des utilisateurs de produits phytosanitaires (agriculteurs, collectivités, particuliers etc…) et/ou de produits vétérinaires (élevages) si ces derniers sont suspectés.