Accueil | Informations techniques et réglementaires | Exposition des abeilles aux pesticides | Vigilance lors de luttes organisées | Fièvre catarrhale ovine et Maladie hémorragique épizootique

La fièvre catarrhale ovine (FCO), également appelée maladie de la langue bleue (« Bluetongue » en anglais), et la Maladie Hémorragique Epizootique (MHE) sont des maladies virales, transmises par des insectes vecteurs du genre Culicoïdes (moucherons piqueurs).

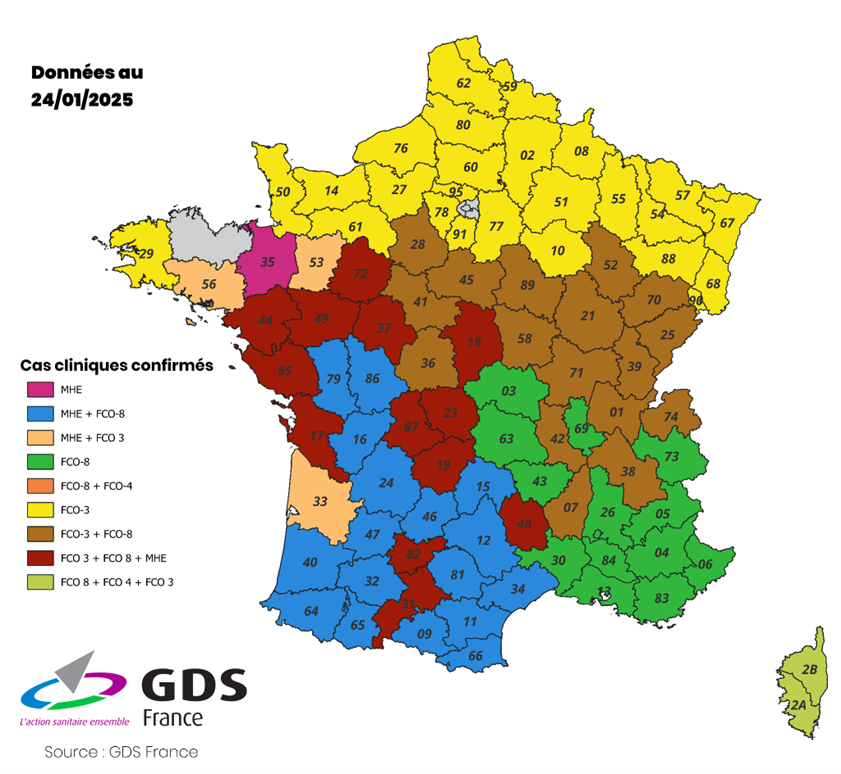

La FCO est arrivée en France métropolitaine en 2006. La circulation du virus s’est atténuée à partir de 2009 mais elle a redémarré en 2015 avec cependant peu de signes cliniques chez les animaux atteints. La FCO est à nouveau un problème sanitaire depuis 2023 avec l’arrivée d’un nouveau sérotype 3 occasionnant des signes cliniques importants. La MHE est une maladie émergente avec les premiers foyers déclarés en septembre 2023. Ces deux maladies circulent actuellement dans de nombreux départements français. La FCO (3 sérotypes) est présente sur quasiment tout le territoire français et 34 départements du Nord-ouest et du Sud-ouest de la France sont maintenant concernés par des foyers de MHE au 30 mai 2025 [1].

Les espèces sensibles à la FCO sont les ruminants domestiques (ovins, bovins, caprins) et sauvages et les signes cliniques incluent : fièvre, troubles respiratoires, salivation, œdème de la face, etc. En fonction du cheptel et des sérotypes, la FCO peut entraîner des avortements et des mortalités, en particulier chez les ovins qui sont très sensibles (mortalité allant de 5 % à 40 %) [2].

Les culicoïdes sont des insectes hématophages qui privilégient le bétail à l’homme. Ils ont une activité essentiellement crépusculaire et nocturne. (source: web-agri.fr)

La MHE se manifeste principalement chez les bovins et les ruminants sauvages (cervidés). Les signes cliniques incluent : fièvre, ulcérations du mufle, nez qui coule, boiteries etc. Les moutons et les chèvres peuvent s’infecter mais ne présentent pas de signes de la maladie (infection asymptomatique). En fonction du cheptel, la MHE peut entraîner entre 1 et 10% de mortalité dans les élevages [3].

Il n’y a pas de traitement spécifique de ces maladies virales. Le traitement des individus les plus atteints reste un traitement « de soutien »: anti-inflammatoires, antibiotiques si nécessaire, anti-oedémateux.

Les conséquences économiques de ces deux maladies sont majeures, en raison de l’impact sur la productivité des élevages touchés [4].

Outre la vaccination, les propriétaires d’animaux peuvent procéder à la désinsectisation de leurs animaux et de leurs infrastructures (bâtiments, bétaillère, fumières, …) pour lutter contre les insectes vecteurs de ces maladies. Ce procédé requiert l’usage de préparations contenant des insecticides neurotoxiques, des régulateurs de croissance et des agents synergistes et vise la réduction des populations de Culicoïdes avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact.

Or, la plupart de ces composés sont hautement toxiques pour les abeilles. Les insecticides pyréthrinoïdes (deltaméthrine, cyfluthrine, cyperméthrine, perméthrine, fenvalérate), les insecticides néonicotinoïdes (imidaclopride, thiaméthoxame) et les insecticides organophosphorés (phoxim) contenus dans ces préparations agissent à faible concentration sur les abeilles aussi bien par contact que par voie orale. En présence d’agents synergistes comme le butoxyde de pipéronyl (PBO), la toxicité de ces insecticides est décuplée (ANSES, 2015 [5]). C’est pourquoi il est important de veiller à limiter l’exposition des abeilles à ces substances au cours et après la procédure de désinsectisation.

Il existe également des méthodes alternatives comme l’installation de moustiquaires autour des abris ou le retrait des animaux des pâturages durant les périodes de forte activité des moucherons voire une ventilation mécanique qui gêne le vol des vecteurs autour des ruminants.

Le premier moyen de prévention reste la vaccination, toutefois elle n’est pas obligatoire en France. Pour les mouvements d’animaux et les échanges avec les pays européens ou l’export vers des pays tiers, des mesures de restriction ou de gestion comme la vaccination, la réalisation de tests et la désinsectisation peuvent être exigées en fonction des accords entre chaque pays [6,7].

En France, avec l’extension de la FCO (sérotypes 3, 4 ,8), il n’y a actuellement plus de zones régulées dans l’hexagone. Lors des déplacements d’animaux, la désinsectisation n’est donc plus obligatoire pour la FCO, mais elle peut être recommandée. Un nouveau sérotype de la FCO en provenance d’Espagne a une forte probabilité d’arriver en France en 2025 (FCO1). Des zones régulées pourraient être remises en place avec le recours aux traitements insecticides le long de la chaîne des Pyrénées, zones qui pourraient s’élargir avec la progression de la maladie.

Pour la MHE il y a toujours une zone régulée pour le déplacement des animaux [8], et elle continue à s’étendre. Il est probable qu’il n’y ait plus de zone régulée à terme.

Les bâtiments d’élevage et leurs abords ne sont pas concernés par d’éventuelles obligations de désinsectisation.

Qu’est ce qu’une zone régulée ?

C’est une zone de restriction de mouvements d’animaux mise en place en France pour préserver les échanges commerciaux avec les autres États membres. La détection de la MHE ou de la FCO sur le territoire national entraîne ainsi une restriction de mouvements d’animaux vers un autre État membre de l’Union Européenne, pour tous les élevages situés dans un rayon de 150 km autour d’un foyer (Loi Santé Animale). Des dérogations sont possibles, en fonction des animaux et des destinations. Le déplacement d’animaux de la zone régulée vers une zone indemne en France inclue des mesures de gestion comme un résultat d’analyse négatif ainsi que la désinsectisation des animaux et des moyens de transport [7,8] .

Il est préconisé une désinsectisation ponctuelle et ciblée (animaux et véhicules de transports, zones de rassemblement d’animaux…) et non une désinsectisation généralisée, incluant les bâtiments d’élevage et leurs abords, qui présente plus de risques pour l’environnement (forte toxicité des ces insecticides sur la faune non cible) que de bénéfices pour la lutte contre la FCO et la MHE [9].

Une note conjointe du CIRAD, de GDS France et du SNGTV souligne par ailleurs que les pulvérisations à proximité des élevages ne réduisent pas les abondances des vecteurs adultes, et les traitements insecticides généraux des bâtiments d’élevage n’ont pas prouvé leur efficacité [10].

La désinsectisation peut être un facteur de surmortalité lorsque les abeilles sont exposées aux substances toxiques. L’exposition peut être directe lorsque les abeilles passent à proximité des zones traitées et entrent en contact avec les substances en suspension dans l’air. Mais il est probable que la collecte d’effluents contaminés (jus de fumier, eau de lavage,…) par les pourvoyeuses d’eau soit la principale voie d’exposition de la colonie à ces substances (Butler, 1940 [11]). La fin d’été jusqu’au début de l’automne, période plus sèche, cumule à la fois des risques élevés :

Par ailleurs, la baisse des températures peut devenir un facteur de risque supplémentaire pour les abeilles exposées aux pyréthrinoïdes car la toxicité de ces insecticides augmente avec le froid.

Dans le cas où les éleveurs seraient contraints de recourir à des traitements insecticides (animaux, bâtiments), les préconisations suivantes peuvent permettre de limiter le risque d’intoxication des abeilles :

Pour vous aider dans vos démarches, consultez le guide

« Mortalités et affaiblissements des colonies : comment réagir? «

Pour plus de précisions sur cette note, contactez l’Association de Développement de l’Apiculture de votre région ou l’ITSAP.

[1] https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique

[2] https://www.gdsfrance.org/mhe-fco-proteger-les-ruchers-en-periode-de-lutte-contre-les-culicoides/

[3] https://www.frgdsaura.fr/mhe-quel-impact-en-elevage.html

[4] Christophe ROY, « La lutte contre les maladies vectorielles des ruminants, quels risques pour l’abeille domestique ? » Bulletin des GTV – n°65 juillet 2012 http://www.sngtv.org/4DACTION/Menu_Biblio2/1630/?SNGTV(156842883

[5] REF : ANSES, 2015, Saisine «2012-SA-0176 Co-expositions abeilles » https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2012sa0176Ra.pdf

[6] https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-fco

https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france

[7] https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-mhe

[8] https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=bUGy-owtcodw5iKrM6NbZbwrz_FxX4n3ui1wgdsrojQ=

[9] https://www.gdsfrance.org/mhe-fco-proteger-les-ruchers-en-periode-de-lutte-contre-les-culicoides/

[10] https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/2023-10-27-Gestion-vecteurs-v1.pdf

[11] Butler CG (1940). The Choice of Drinking Water by the Honeybee. J Exp Biol 17:253–261.

Groupe de travail ECOTOXICOLOGIE de RESAPI

GDS France : Clémence Nadal, Adeline Alexandre, David Ngwa-Mbot

SNGTV : Mannaïg de Kersauson, Christophe Roy

Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle Aquitaine : Lionel Chaumont

Version du 24.06.2025